![]()

![]()

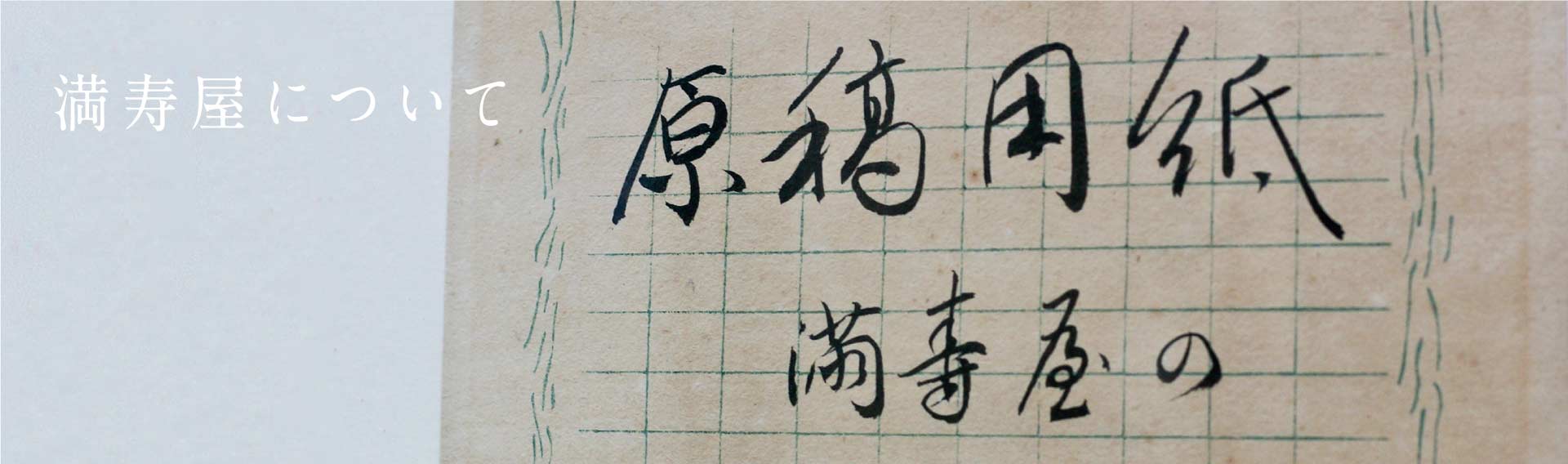

「君のところは紙屋だろう。 何とかしてくれないか。」

丹羽文雄先生のこの一言が満寿屋の原稿用紙のはじまりでした。

当社は明治から続く紙店。当時は農家に漉いていただいた紙を使って、贈答用の砂糖の箱を作っていました。しかし、時代は戦争に向かい紙を含めた物資が統制になっていた頃。丹羽先生を初めとした作家諸先生方は「原稿」よりも「原稿用紙」の不足に頭を悩ませていたのです。そんな時、当時女学校を卒業したばかりの川口ヒロが、文学仲間が集まる早稲田の喫茶店で出会った若き日の丹羽文雄先生から言われたのが冒頭の台詞。当社には業務上、質の良いカラフト産のパルプの在庫があり、原稿用紙を生産することが可能でした。こうして当社は丹羽先生の言葉をきっかけとして原稿用紙を作ることになったのです。

![]()

丹羽先生の一言から作られた満寿屋の原稿用紙は当時の先生方の間で評判となり、川端康成先生、井上靖先生、吉川英治先生、司馬遼太郎先生、吉行淳之介先生など、多くの先生方からの注文をいただくようになりました。中でも印象的だったのは、舟橋聖一先生。ある日舟橋先生から依頼を受けた原稿用紙には、「血のしたたるような赤い罫線の原稿用紙」というご注文が。ところが、製作の際に前のインクが残っていたため、少しくすんだ赤色の原稿用紙に仕上がってしまいました。「作家をだますのか!」

舟橋先生からはきついお叱りをいただき、すぐに作り直してお届けしました。数日後、舟橋先生からは「あのくすんだ色もなかなかいいね」とおっしゃって頂き、ホッとするとともに、先生方の原稿用紙へのこだわりを改めて感じました。

![]()

司馬遼太郎先生のこんなエピソードがございます。

第一次オイルショック、原油価格の高騰により日本国内は混乱を極めておりました。

スーパーに長蛇の列が出来たトイレットペーパー騒動が有名ですが、世間に流れた「紙がなくなる」という噂は紙業界に大いに影響を与えました。

満寿屋も例外ではなく、原稿用紙を作るための紙が手に入らないという状況が近づいておりました。ちょうどそんな時、司馬遼太郎先生からいつもの如く原稿用紙のご注文がありました。状況をお話しますと、「原稿用紙が無くては大変だ! その前に5万枚作って下さい。」作家にとって原稿用紙は無くてはならない大事な商売道具。5万枚という数には驚きましたが、ここでも作家と原稿用紙の切っても切れない関係を実感することが出来ました。